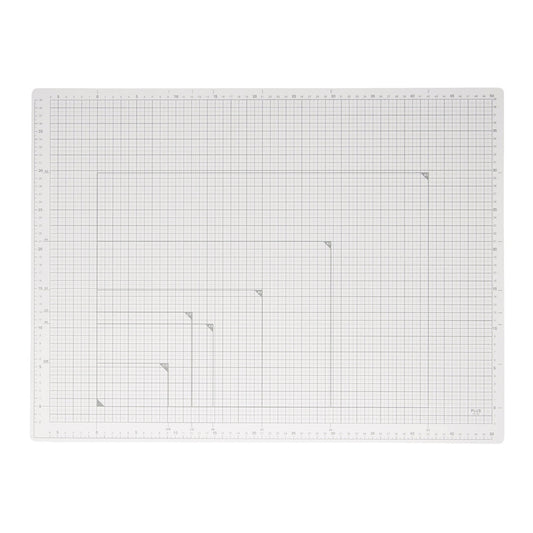

| サイズ | 横297×縦420mm(A3) |

2025カレンダー

現在使用されている太陽暦(グレゴリオ暦)が明治5年に採用される以前、「太陰暦」で使用されていた月の満ち欠けや農耕にとって季節の把握に必要だった「二十四節気」、また戦後消されてしまった「祭日」を記載したカレンダーです。現代社会において使用されることがなくなってしまったそれらについて改めて目を向けることで、祖先が古来より長らく持っていた日本の情感や知恵に気づく一助となるかもしれません。

内容:13枚(2025年1月〜2026年1月)

用紙:上質再生紙

サイズ:横297mm × 縦420mm(A3)

印刷:オフセット印刷

祝日表記:白抜き文字

太陰暦

1ヶ月を月(太陰)が満ち欠けする周期に合わせます。天体の月が地球をまわる周期は約29.5日なので、30日と29日の長さの月を作って調節し、30日の月を「大の月」、29日の月を「小の月」と呼んでいました。一方で、地球が太陽のまわりをまわる周期は約365.25日で、季節はそれによって移り変わります。大小の月の繰り返しでは、しだいに暦と季節が合わなくなってきます。そのため、2~3年に1度は閏月(うるうづき)を設けて13ヶ月ある年を作り、季節と暦を調節しました。大小の月の並び方も毎年替わりました。月の満ち欠けが解ることで、海の大潮や干潮を知ることができます。これは漁業や海に暮らす人々にとって重要なものでした。照明のなかった時代、月明りが得られる満月夜、漆黒の暗闇の夜を知ることは戦術や遠出にも影響しています。

二十四節気

日本の季節の呼び名には四季だけでなく、「二十四節気」があります。「二十四節気」とは太陽の日長変化、地球に届く太陽の光量に関わる暦です。春夏秋冬を6つに分けることで、1年を二十四に等分し、それぞれの季節に相応しい名がつけられています。季節の訪れを一歩先んじて察知することができ、農耕作業をすすめるためには今も欠かすことのできない暦です。

雑節

二十四節気と同様に季節の移り変わりの目安となるものに雑節と呼ばれるものがあり、今でも行事などが行われています。 社日(しゃにち):春分、秋分に最も近い戊(つちのえ)の日で、1年に2回ある。春には豊年を祈り、秋には成熟を祝う行事をそれぞれ行う。

節分(せつぶん):元は四季にあったが、後に春だけについていわれるようになった。立春の前日のことで、邪気を払う行事がなされる。

彼岸(ひがん):春分と秋分の前後の3日ずつの計7日のこと。初日を彼岸の入り、当日を中日(ちゅうにち)、終日を明けと呼ぶ。

土用(どよう):立春、立夏、立秋、立冬の前18日間。この期間は、土公神(どくじん)が支配するといわれ、土を犯すことは忌むべきこととされた。

八十八夜(はちじゅうはちや):立春から数えて88日目をいい、種まきの目安の日。

入梅(にゅうばい):二十四節気のうち、芒種の後の壬(みずのえ)の日。梅雨はそれから31日間とされる。

半夏生(はんげしょう):天より毒気を下す日という。夏至より10日後とされる。

二百十日(にひゃくとおか):立春から数えて210日目の日。必ず暴風雨があるとされる。

二百ニ十日(にひゃくはつか):立春から数えて220日目の日。二百十日と同じ意味を持つ。

祭日

皇室や神道における重要な儀式や祭典の日を「祭日」とし、祝日とともに休日とされていたことから、「祝祭日」と呼んでいました。1948年(昭和23年)に「国民の祝日に関する法律」が制定されて以降は、改称が行われたり、廃止となり、「祝日(国民の祝日)」に統一されました。具体的に改称したのは、四大節の「四方節」1月1日→元旦、「紀元節」2月11日→建国記念日、「天長節」4月29日→昭和の日、「明治節」11月3日→文化の日を始め、「春季皇霊祭」→春分の日、「秋季皇霊祭」→秋分の日、そして「勤労感謝の日」に改称された日本人にとって非常に重要な「新嘗祭(にいなめさい)」です。